07:39

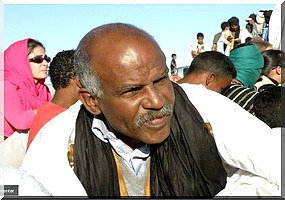

L’écrivain mauritanien Beyrouk sur la guerre au Mali. Et quelques autres choses

Ancien journaliste, Beyrouk, né en 1957, vient de publier «Le griot de l’émir» dans lequel il décrit la vie d’un griot, gardien des traditions séculaires, qui erre, son luth à la main, dans un Sahara des temps anciens. Livre qui trouve un écho profond dans la période actuelle…

Ancien journaliste, Mbarek Ould Beyrouk a créé en 1988 le premier journal indépendant de son pays. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Et le ciel a oublié de pleuvoir (publié en 2006), il signe avec Le Griot de l’émir un beau livre, rugueux et poétique, où le passé et le désert saharien, lieu de haines tenaces et de violentes passions, jouent un rôle essentiel. Un passé qui «habite nos actes d’aujourd’hui, et aussi toutes

nos pensées».

L’action de votre livre se passe dans une société traditionnelle. Quel est le lien avec la société d’aujourd’hui ?

L’action du Griot de l’émir se passe à la fin du XIXe siècle. Mais les structures sociales de cette période n’ont pas complètement disparu. On trouve ainsi encore les traces d’une société de «castes», sans que ce terme ait le même sens qu’en Inde, avec les sociétés maraboutiques, qui s’occupaient de religion, les tribus guerrières, les griots… Ceux-ci existent encore et continuent à se revendiquer de leurs ancêtres et de leurs tribus.

Il y avait aussi les esclaves. Aujourd’hui, l’esclavage n’existe plus et les associations des droits de l’Homme pourchassent les derniers recoins où il pourrait subsister. Mais on trouve encore des gens qui l’ont subi.

Je veux montrer que nous sommes les héritiers de ces structures anciennes que l’on trouvait partout dans le Sahara occidental. Cette grande région qu’on appelle aussi l’«espace maure», qui va du nord du Mali jusqu’au sud de l’Algérie et du Maroc.

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où il y a des Etats. Mais dans la tête des gens, le découpage colonial n’a rien changé. Le désert reste notre patrie. Nos frontières, ce sont les pâturages de nos ancêtres, ce monde intérieur où l’on avait le droit d’emmener nos troupeaux.

Comme l’illustre notre musique, on y trouve une société très multiculturelle, métissée, syncrétique, que j’appelle arabo-negro-berbère. Avec une langue commune, l’hassania, dérivé de l’arabe et qui tire son nom d’une tribu de conquérants au XIVe siècle, même si l’on trouve évidemment d’autres idiomes comme le touareg.