14:23

NIOFAR : Les trois verres du destin ou lorsque les économistes s’en mêlent. Par Pr ELY Mustapha

Pr. ELY Mustapha -- À la suite de l’affaire NIOFAR, un lanceur d’alerte qui a secoué la gouvernance en léthargie dans notre pays, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en place une commission chargée d’enquêter sur les faits, d’élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire et de vérifier les procédures d’accompagnement des investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, dans le développement de leurs projets, afin de concilier rentabilité économique, développement national et création d’emplois.

La commission a été enjointe de remettre son rapport au plus tard le 11 avril prochain.

Aussi sur cette enquête en cours et sur son devenir, j’ai réuni un panel d’éminents économistes pour un échange sur ce qui pourrait être encore une énième expérience…

En somme, un Dialogue interactif entre économistes sur l’enquête Niofar en Mauritanie. Un Dialogue qui n’a de réalité que ce que, en son âme et conscience, chaque mauritanien intègre voudrait bien lui donner.

Question: (d’un ton taquin) : Mes chers esprits cette enquête mauritanienne sur l’affaire NIOFAR est-elle un feuilleton tribal ou un chef-d’œuvre de corruption créative ?

Samir Amin (Égyptien, Théorie de la dépendance – « L’accumulation à l’échelle mondiale») : Votre humour est aussi tranchant que mon analyse ! La Mauritanie incarne le capitalisme périphérique : 89% des mines contrôlées par des multinationales, et vos élites locales jouent les vendeurs de sable dans le désert. Cette enquête ? Un mirage néocolonial !

Ibn Khaldoun (Tunisien, Théorie de la Asabiyyah – « Muqaddimah ») :

En effet cher Samir. Au XIVe siècle déjà, j’écrivais : « L’État est comme un arbre qui se nourrit de la tribu ». cette enquête sera des feuilles mortes… tant que 92% des postes-clés restent aux mains des Béidanes. Où est votre Asabiyyah (cohésion sociale) ?

Thandika Mkandawire (Malawien, Économie du développement – « Thinking about Developmental States in Africa ») : Arrêtez le folklore ! Les États développeurs exigent des institutions fortes. Mais chez-vous 62% des contrats miniers passent outre les appels d’offres. Votre ministère ? Un distributeur automatique de privilèges… hors service !

Dambisa Moyo (Zambienne, Critique de l’aide internationale – « Dead Aid ») : L’aide étrangère a corrompu l’Afrique… mais la Mauritanie s’en passe ! Elle a inventé la corruption autochtone : 7,8% du CA des PME en pots-de-vin. Bravo pour l’innovation locale !

Question: (à Mahmoud Mohamed Taha) : Professeur Taha, votre économie islamique résoudrait-elle cette mascarade?

Mahmoud Mohamed Taha (Soudanais, Réformisme islamique – « The Second Message of Islam ») : La zakat (aumône) exige la transparence. Mais quand 3 familles accaparent 58% du PIB, même un chameau trouverait la charge trop lourde !

Question: (à Imad El-Anis) : Et vous, professeur El-Anis, spécialiste des Émirats… Des leçons à partager ?

Imad El-Anis (Jordanien, Économie politique – « Global Market Integration ») : Dubaï a transformé le désert en or… grâce à des règles claires. En Mauritanie, les seuls investisseurs sont les vautours… et ils préfèrent la viande fraîche !

Question: (d’un ton sarcastique) : Mes chers esprits brillants, cette enquête mauritanienne est-elle une innovation institutionnelle ou un remake de ‘Game of Tribes’ version désertique ?

Pierre Bourdieu (Sociologie de la reproduction sociale – « La Distinction ») : Votre ironie est savoureuse mon cher ! je rebondis sur que vient de dire le père de la Sociologie notre éminent savant Ibn Khaldoun sur el Asabiya. En Mauritanie, l’État est un champ de pouvoir où les élites béidanes (92% des postes stratégiques) reproduisent leur domination via le capital symbolique. Cette enquête ? Un rituel de légitimation… comme organiser un concours de beauté pour masquer un coup d’État !

Max Weber (Rationalité bureaucratique – « Économie et Société ») : oui c’est ridicule, en effet Pierre ! Une enquête doit être impersonnelle, désintéressée et l’indépendance des enquêteurs garantie et eux-mêmes protégés. La bureaucratie rationnelle exige des règles impersonnelles. Cette enquête fonctionnera comme un casino où les croupiers… sont aussi les joueurs !

Mamadou Dia (Fétichisme du pouvoir – « Réflexions sur l’économie de l’Afrique noire »)

:

Oui en effet, Max. Ne soyez pas dupes ! Ces enquêtes sont des exorcismes médiatiques. Rappelez-vous l’affaire Ould Abdel Aziz : 96 millions de dollars évaporés, et condamnation…. Aux calendes grecques ! La justice ici est un mirage… qui hydrate les élites ! Ce que le bloggeur Taleb ould Abdelwedoud appelle les « raccords de sustentation » mis en bouche des courtisans du régime.

André Gunder Frank (Théorie de la dépendance – « Le développement du sous-développement ») : J’ajouterai, cher Dia, un facteur essentiel : la Mauritanie est un État-comptoir. 89% des revenus miniers fuient via des sociétés écrans à Gibraltar. Cette enquête ? Un pansement sur une hémorragie capitaliste !

Question: (interrogeant Joseph Stiglitz) : Professeur Stiglitz, vous qui dénoncez les asymétries d’information… Cette enquête aura-t-elle un effet placebo ?

Joseph Stiglitz (Asymétries d’information – « Le Prix de l’inégalité ») : Excellente question ! Quand 77% des Haratines croient que l’exclusion est une fatalité divine, toute enquête devient un jeu de dupes. La transparence ? Impossible sans briser les monopoles informationnels des clans !

Elinor Ostrom (Gouvernance des communs – « Governing the Commons ») : Et si on sortait du piège étatique ? Au lieu de commissions qui accoucheront d’une souris , créons des assemblées . Les pêcheurs Imraguen ont géré les bancs de pêche pendant des siècles… avant que les licences tribales ne saccagent tout.

Thomas Piketty (Inégalités – « Le Capital au XXIe siècle ») : Regardez les données : 3 familles contrôlent 58% du PIB. Cette concentration rend l’enquête aussi crédible qu’un test antidopage… organisé par les dopés !

Question: (à Paul Romer) : Professeur Romer, votre théorie de la croissance endogène peut-elle décryptocratiser ce système ?

Paul Romer (Croissance endogène – « Mathématique des idées ») : Bien tenté, cher Professeur ! Mais comment innover quand 62% des budgets R&D sont détournés ? La Mauritanie a besoin de zones économiques spéciales… protégées des tribus par des drones suisses !

Amartya Sen (Capabilités – « L’Idée de justice ») : En Mauritanie, l’enjeu est la liberté réelle. Si 50% des investisseurs jugent les tribunaux corrompus, l’enquête Niofar est un miroir brisé… qui ne reflète que vos chaînes !

Hernando de Soto (Droit de propriété – « Le Mystère du capital ») : Titrisez les terres ! Seuls 5% des Haratines ont des titres fonciers. Sans propriété formelle, vos enquêtes sont des châteaux de sable… balayés par le vent tribal !

Question: (avec un sourire radieux) : Bienvenue. Des économistes femmes de renom viennent de nous rejoindre. Les femmes sont toujours à l’honneur en Mauritanie. Mesdames, vous qui êtes des pionnières dans vos domaines, cette enquête Niofar en Mauritanie est-elle une avancée institutionnelle ou un simple exercice de camouflage bureaucratique ?

Esther Duflo (Prix Nobel 2019 – « Poor Economics ») : Camouflage, bien sûr ! En Mauritanie, où 77% des Haratines croient que leur exclusion est naturelle, cette enquête ressemble à un placebo. Pourquoi ne pas randomiser les enquêteurs ? Imaginez : un Béidane, un Haratine, et un pêcheur Imraguen dans la même salle… Cela ferait au moins une expérience sociale intéressante ! Qu’en pensez-vous Chère Claudia ?

Claudia Goldin (Prix Nobel 2023 – « Career and Family ») : Oui. Votre analyse est pertinente, Esther ! Mais regardez les données historiques : les élites mauritaniennes ont perfectionné l’art de la segmentation économique. Le tribalisme agit comme une barrière invisible, tout comme le genre dans mes recherches sur le marché du travail. Une enquête menée par ces mêmes élites ? C’est comme demander à des PDG de réduire volontairement leurs salaires !

Question: : Et vous chère Carmen…du côté de la BIRD ?

Carmen Reinhart (Vice-présidente de la Banque mondiale – « This Time Is Different ») : Je suis d’accord avec mes éminentes collègues ! La Mauritanie est un exemple classique de crise systémique chronique. Avec 89% des revenus miniers évaporés dans des paradis fiscaux, cette enquête est une distraction. Si vous voulez vraiment réformer, commencez par auditer les flux financiers… mais attention, cela pourrait provoquer une crise politique majeure !

Mariana Mazzucato (« Mission Economy ») : En effet, Carmen, mais pourquoi ne pas transformer cette crise en opportunité ? La Mauritanie pourrait adopter une approche missionnaire, comme je le propose dans mes travaux. Par exemple, utiliser cette enquête pour redéfinir ses priorités économiques : investir dans l’éducation des Haratines et diversifier au-delà du secteur minier. Mais soyons honnêtes… Les consultants de l’enquête ont probablement déjà pris leur commission !

Question: :Chère Rohini Pande …Qu’en pensez-vous ?

Rohini Pande (Yale University – « Institutions et justice sociale ») : Cette enquête, cher professeur, est un cas d’école pour mes recherches sur les institutions défaillantes. En Mauritanie, les institutions sont construites pour maintenir les inégalités structurelles. Si vous voulez vraiment changer quelque chose, donnez aux Haratines un accès équitable aux postes publics. Mais cela nécessiterait une révolution… et non une simple enquête.

Crystal Simeoni (Directrice du Nawi Afrifem Macroeconomics Collective) : Bravo Rohini ! Je dirais même que cette enquête est un exemple parfait de macroféminisme inversé. Les femmes mauritaniennes, particulièrement les Haratines, sont exclues non seulement économiquement mais aussi politiquement. Pourquoi ne pas inclure des femmes dans le processus d’enquête, combien de femmes ? Cela pourrait au moins introduire une perspective différente.

Question: : tournons-nous maintenant vers une vision américaine… Madame Janet Yellen votre expertise en politique monétaire peut-elle nous éclairer sur la manière dont la Mauritanie pourrait sortir de ce cycle infernal ?

Janet Yellen - (Secrétaire au Trésor américain) (Politique monétaire – Ancienne présidente de la Fed) : La Mauritanie doit renforcer ses institutions fiscales avant tout. Avec 58% du PIB contrôlé par trois familles, il n’y a aucune base pour une croissance inclusive. Introduisez des taxes progressives sur les revenus miniers et redistribuez-les via des programmes sociaux. Mais je doute que ceux qui bénéficient du système actuel soient prêts à lâcher prise…

Et l’inattendu … arriva.

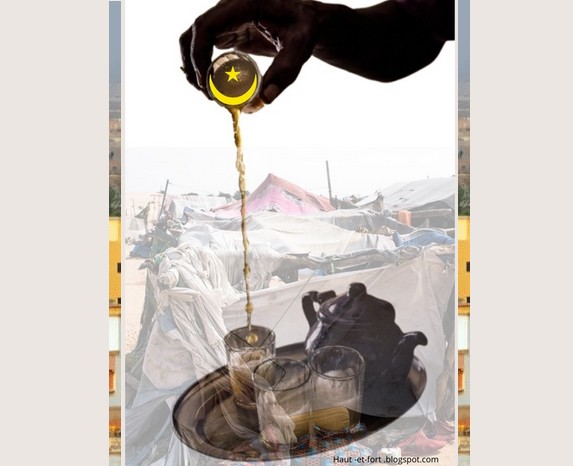

Alors que les économistes, en genre et en nombre, débattaient avec passion, un vieil homme mauritanien, silencieux jusque-là, se leva doucement. Il portait une théière fumante et distribuait des verres de thé aux participants. Son geste interrompit le dialogue. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu’il prenait la parole d’une voix grave et posée.

Le vieil homme (posant sa théière fumante) dit : Chers invités de notre cher professeur, j’ai écouté vos grandes théories pendant que je préparais ce thé. Vous parlez de chiffres, de modèles, de corruption et d’institutions.

Votre savoir si grand, dépasse la compréhension de mon humble personne (il ramena sur son crâne dégarni le turban rapiécé qu’il portait). Mais ici, en Mauritanie, continua-t-il nous savons que le thé est plus qu’une boisson. C’est une métaphore de notre réalité : amer comme la vie, fort comme l’amour, doux comme la mort. Alors, laissez-moi vous raconter ce que cette enquête signifie vraiment pour nous.

Le vieil homme (versant le premier verre de thé) : Notre thé mauritanien comprend trois verres dont la symbolique remonte jusque notre conscience collective ; celle d’une nation qui cherche désespérément son unité malgré sa mal-gouvernance. Le premier verre est amer comme la vie.

Cette enquête, comme toutes les autres, (comme tous les dialogues, comme toutes les initiatives) est amère parce qu’elle commence toujours par de grandes promesses. Mais nous savons tous que ces promesses ne sont jamais tenues. Les élites qui mènent cette enquête sont les mêmes qui profitent du système corrompu. Comment espérer qu’un serpent se morde la queue ?

Pierre Bourdieu (Sociologie de la reproduction sociale – « La Distinction ») : Vous avez raison, mon ami. Ce que vous décrivez est une reproduction sociale parfaite. Les élites béidanes contrôlent 92% des postes stratégiques et utilisent cette enquête pour renforcer leur domination symbolique. C’est un spectacle destiné à calmer les masses… mais rien ne changera.

Le vieil homme (versant le deuxième verre) : Le deuxième verre est fort comme l’amour. Cette enquête est forte parce qu’elle joue sur nos émotions. Elle nous promet justice et égalité, mais elle divise davantage nos communautés. Le tribalisme est une plaie ouverte ici, et chaque enquête ne fait que raviver les rancunes.

Ibn Khaldoun (Théorie de la Asabiyyah – « Muqaddimah ») : Votre analyse est brillante ! Sans Asabiyyah, ou cohésion sociale, l’État n’est qu’un mirage. En Mauritanie, les tribus utilisent ces enquêtes pour renforcer leur pouvoir au détriment du bien commun. Cette absence d’unité condamne toute réforme à l’échec.

Le vieil homme (versant le troisième verre) : Le troisième verre est doux comme la mort. Cette enquête finira comme toutes les autres : en silence. Les responsables détourneront l’attention avec un nouveau scandale ou une nouvelle promesse vide. Et nous, le peuple, continuerons à boire notre thé en attendant un miracle qui ne viendra jamais.

Amartya Sen (Capabilités – « Development as Freedom ») : Votre métaphore est puissante ! Ce que vous décrivez est un échec des capabilités institutionnelles. Tant que les Mauritaniens n’auront pas la liberté réelle de participer aux décisions publiques, ces enquêtes resteront des rituels symboliques sans impact concret.

Le vieil homme sourit tristement …ce qui n’échappa pas à Samir Amin

Samir Amin (Théorie de la dépendance – « L’accumulation à l’échelle mondiale ») : Vieil homme, votre sagesse dépasse nos théories ! La Mauritanie est un État-comptoir, où les élites locales collaborent avec des multinationales pour piller les ressources naturelles. Cette enquête n’est qu’un écran de fumée pour cacher cette exploitation systématique.

Thandika Mkandawire (États développeurs – « Thinking about Developmental States in Africa ») : Vous avez parfaitement décrit le problème avec cette belle métaphore des trois verres de thé! C’est brillant ! Sans institutions inclusives et sans rupture avec le néopatrimonialisme, aucune enquête ne pourra transformer la Mauritanie en un véritable État développeur.

Esther Duflo (Prix Nobel 2019 – « Poor Economics ») : Votre analogie avec le thé me touche profondément. Mais pourquoi ne pas utiliser cette culture du thé pour créer des espaces de dialogue Si chaque verre pouvait être l’occasion d’un débat sur la justice sociale, peut-être que quelque chose changerait.

Dambisa Moyo (Critique de l’aide internationale – « Dead Aid ») : Je suis d’accord avec Esther ! Mais attention : tant que 58% du PIB reste contrôlé par trois familles, même les discussions autour du thé risquent d’être monopolisées par les élites. Un thé amer, mais sans la vie.

Le vieil homme (Théificateur) posa sa théière toujours fumante et regarda l’assemblée avec gravité et dit (en retroussant sur ses maigres épaules les pans usés de son boubou) : Vous êtes tous brillants, et vos solutions nous éclairent davantage sur notre intolérable condition politique et sociale et ce que nous sommes et valons .

Ici, en Mauritanie, nous avons appris à survivre malgré tout cela. Peut-être que la vraie solution n’est pas dans une enquête ou dans des réformes imposées d’en haut… mais dans notre capacité à reconstruire nos liens sociaux autour de ce thé qui nous unit tous. Car ce qui nous unit et bien plus fort que ce qui nous divise.

Pr ELY Mustapha