15:16

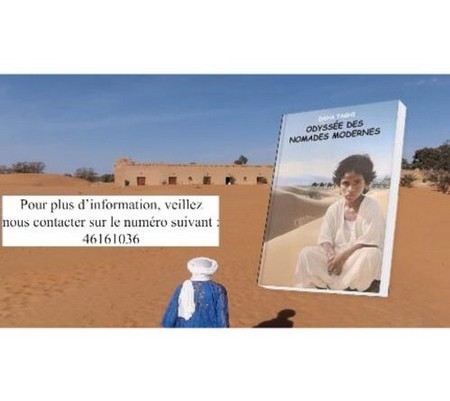

Présentation du roman de Daha Taghi, L’Odyssée des Nomades modernes, paru le 4 avril 2025, chez Kindle Direct Publishing (KDP), filiale D'amazon

Le Rénovateur Quotidien -- Mohamed Ahmed Taghi, alias Daha, né le 14 avril 1964 à Moudjeria au Tagant, est médecin de profession et passionné de littérature.

Animé par une sensibilité particulière aux mots, il cultive depuis toujours un goût pour la poésie, qu’il exprime aussi bien en français que dans sa langue maternelle. À la croisée de la rigueur scientifique et de l’inspiration littéraire, son écriture explore les nuances de l’âme humaine et les mutations du monde contemporain.

L’Odyssée des Nomades modernes, roman de Daha Taghi, est une œuvre dense, profondément méditative et finement ciselée, qui s’inscrit dans la grande tradition des récits initiatiques.

Par la force d’une écriture à la fois fluide et poétique, l’auteur nous entraîne dans un voyage aux confins du désert, de la mémoire et de la conscience. Ce périple, à la fois physique, spirituel et intérieur, entrelace réalité et songe, passé et présent, dans une tension féconde où se lit la fragilité d’un monde en pleine mutation.

Dès son titre, l’œuvre annonce sa double portée symbolique et existentielle. Le mot « Odyssée » évoque l’errance, l’épreuve, la quête de sens ; « Nomades » fait résonner la mémoire d’un mode de vie pastoral, libre, sobre et enraciné dans une harmonie ancienne avec la nature. Cette combinaison révèle toute l’ambition du roman : magnifier la beauté intemporelle de la vie nomade, tout en suggérant, à travers le détour de la fiction, la nécessité d’une transformation des mentalités, dans un monde où les repères s’effacent, et où l’universalité des valeurs humaines semble vaciller.

L’œuvre se distingue par sa construction narrative rigoureuse, composée de 56 chapitres de taille presque égale. Cette structure équilibrée traduit une volonté d’ordre et de cohérence dans un univers marqué par la dispersion, le doute et la perte de sens. Elle offre au lecteur un rythme maîtrisé, fluide, presque musical, rappelant les étapes d’un long cheminement initiatique.

Au centre du récit, Kabadi, le narrateur, devient le guide lucide d’une traversée du temps et de l’âme. À travers une introspection fine et douloureuse, il revisite son passé dans les montagnes du Tagant, région symbolique et mythique, théâtre d’une enfance heureuse, peuplée de figures légendaires telles que le Bonhomme de Bellignar, image poétique de la fidélité entre l’homme et la nature. Ce retour vers les origines n’est ni linéaire ni paisible : il est ponctué d’éclats de mémoire, de fragments de rêve, de blessures anciennes et de révélations existentielles.

Mais sous le souffle lyrique de cette évocation intime, le roman tisse aussi en filigrane une réflexion critique sur la société mauritanienne contemporaine. Sans jamais céder au didactisme, Daha Taghi met en scène, à travers les expériences de Kabadi, la dérive d’une élite en mal de vertu, la dépravation des valeurs éthiques et morales, et la crise de sens qui mine les fondements de la société. La politique, la soif de luxe, l’illusion du progrès et la perte des repères collectifs apparaissent comme des obstacles majeurs au développement harmonieux du pays. Ces tensions traversent la narration sans être frontalement énoncées : elles nourrissent la profondeur symbolique du récit, s’inscrivent dans la fiction avec discrétion mais gravité.

Le parcours de Kabadi est ainsi marqué par des désillusions amoureuses, des rêves de bonheur brisés, et une confrontation amère avec une modernité séduisante mais vide de sens. Les figures féminines qui traversent sa vie, souvent attirées par la superficialité, prennent des allures bovaryennes, révélant l’usure des idéaux dans une société tentée par l’oubli de soi.

Pourtant, Kabadi ne se résigne pas. Face au vacillement de ses certitudes, il choisit le retour à l’essentiel : une vie simple, ancrée dans la mémoire, les valeurs d’authenticité et la fidélité aux siens. Son retour auprès de Mbarek, le véritable nomade, figure de sagesse et de permanence, marque la fin de son errance intérieure et l’ouverture vers une forme de réconciliation — avec soi-même, avec le monde, avec le passé.

En cela, L’Odyssée des Nomades modernes est bien plus qu’un roman d’apprentissage. C’est une fiction lucide et poétique, une méditation sur le déracinement et la quête de soi, mais aussi un chant de résistance face à l’uniformisation du monde moderne. À travers le regard de Kabadi, Daha Taghi construit un pont fragile mais nécessaire entre la tradition et la modernité, l’individuel et le collectif, la mémoire et le devenir.

Dans cette œuvre exigeante et profondément humaine, la littérature devient miroir du réel, conscience critique et espace d’espérance. L’Odyssée des Nomades s’impose ainsi comme un texte majeur, à la croisée de l’histoire personnelle et du destin national, un roman où chaque mot est à la fois un souvenir, une blessure, et une promesse.

Par Cheikh Tidiane Dia