17-11-2025 12:32 - Finance climatique: pourquoi la Mauritanie, le Tchad, le Soudan du Sud et 7 autres pays montent au créneau à la COP30

Le360 Afrique -- Dans l’arène des négociations climatiques, une coalition de dix pays dont six africains remet en cause l’efficacité et l’équité du système financier international. Leur constat est sans appel: leur exclusion aux fonds pour des projets de résilience à long terme tue leur économie et hypothèque leur avenir.

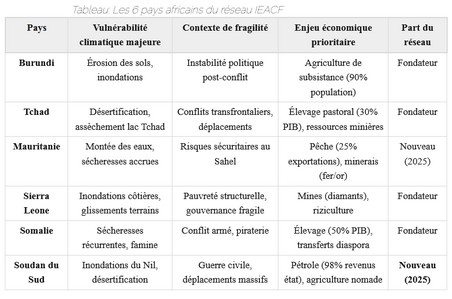

Qu’est-ce qui pourrait bien réunir le Burundi, le Tchad, l’Irak, la Mauritanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Yémen et la république démocratique du Timor-Leste autour de la même table?

La réponse est leur combat en vue de simplifier les procédures d’accès aux fonds climatiques, leur exigence d’instruments financiers adaptés aux contextes fragiles, et leur volonté d’accéder directement aux fonds pour des projets de résilience à long terme. D’où leur adhésion au «Réseau pour un accès amélioré et équitable au financement climatique» (IEACF Network).

Une alliance inédite qui repose sur quatre piliers fondamentaux: leur vulnérabilité climatique extrême, exacerbée par les conflits ou la fragilité; leur exclusion systémique des financements climatiques internationaux; ces pays sont contraints de privilégier l’urgence au détriment de la résilience; et leur combat commun pour réformer la finance climatique.

Dans un récent communiqué du think tank ODI Global, publié pendant la COP30, ce groupe de pays, au nombre de dix, jette une lumière crue sur un échec systémique majeur: l’exclusion des États fragiles et en conflit des flux vitaux de financement climatique.

Le réseau pour un accès amélioré et équitable au financement climatique (IEACF Network) sonne l’alarme. Ces nations, abritant des populations parmi les plus vulnérables au monde, disent être systématiquement «verrouillées» hors du système.

Une situation, analysée à travers le prisme de la finance climatique internationale, de la sécurité climatique et des réalités du développement dans les contextes de fragilité, qui a des implications économiques profondes et immédiates.

Un système inadapté qui exclut, un mur bureaucratique et technique

Le diagnostic posé par le Réseau IEACF est sans appel. Malgré une vulnérabilité climatique extrême, ces pays reçoivent une part dérisoire des financements mondiaux: seulement 10% en 2022.

Le cas de la Somalie est emblématique de cette injustice. Comme le souligne son ministre de l’Environnement et du Changement Climatique, Bashir Mohamed Jama, «la Somalie ne reçoit qu’un peu plus de 300 millions de dollars de financement lié au climat chaque année, soit moins de 1% du montant dont le pays a besoin pour s’adapter...

En revanche, chaque année, la Somalie reçoit 1,1 milliard de dollars de financement humanitaire». Un contraste frappant qui révèle, selon Jama, «un échec accablant au cœur du système de développement mondial: il est plus facile de débloquer des financements après les catastrophes que d’investir pour les prévenir».

L’accès au financement climatique reste un parcours du combattant pour les administrations souvent affaiblies des États fragiles. Tawfiq Al-Sharjabi, ministre yéménite de l’Eau et de l’environnement (pays également membre du Réseau), pointe les difficultés rencontrées. «Des procédures complexes, des capacités techniques limitées et l’absence d’instruments financiers flexibles – toutes ces choses entravent notre capacité à obtenir un financement climatique».

Des exigences, conçues pour des contextes stables, qui s’avèrent inadaptées aux réalités de gouvernance limitée, d’insécurité et de manque de capacités techniques endémiques au Burundi, au Tchad ou au Soudan du Sud. Les démarches longues et complexes découragent ou empêchent purement et simplement l’accès.

Les conséquences économiques directes

Une exclusion du financement climatique qui a des conséquences économiques directes et graves pour les acteurs des pays concernés. Pour leurs entreprises et secteur privé local, la faiblesse des investissements dans l’adaptation climatique signifie une exposition accrue aux risques physiques (inondations, sécheresses, érosion côtière) qui détruisent les infrastructures, perturbent les chaînes d’approvisionnement (notamment agricoles et pastorales cruciales au Tchad, en Mauritanie, en Somalie, au Soudan du Sud), rendent les terres improductives et dégradent les ressources naturelles essentielles (eau pour l’industrie, agriculture, énergie).

Sans financement pour des projets d’adaptation résilients (infrastructures protégées, systèmes d’alerte précoce, agriculture climato-intelligente), la base économique de ces pays reste extrêmement vulnérable, décourageant les investissements privés nationaux et étrangers. La dépendance à l’aide humanitaire, réactive et à court terme, ne construit pas la stabilité économique nécessaire.

Pour ce qui est de leurs institutions financières locales, elles manquent de ressources et d’expertise pour développer et proposer des instruments financiers innovants adaptés aux besoins d’adaptation locaux (micro-assurances climatiques, crédits verts pour la résilience des PME agricoles). Le manque de fonds climatiques «ancrés» dans les pays limite également leur capacité à refinancer de tels instruments.

L’absence d’investissements massifs dans l’adaptation renforce la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les moyens de subsistance (agriculture, élevage, pêche – vitales au Burundi, Sierra Leone, Mauritanie) sont directement menacés par chaque choc climatique, sans filet de sécurité résilient construit en amont. Cela entretient un cycle de vulnérabilité économique et de dépendance à l’aide d’urgence, minant le développement économique endogène.

Les acteurs humanitaires opérant dans ces pays (Soudan du Sud, Somalie particulièrement) se retrouvent en première ligne pour gérer les conséquences de chocs climatiques non anticipés par manque d’investissement dans l’adaptation. Cela alourdit leur fardeau et détourne des ressources qui pourraient être utilisées pour d’autres besoins vitaux, tout en soulignant l’inefficacité d’un système qui finance davantage la réponse aux crises que leur prévention.

La COP30, un test crucial et les revendications du réseau

Alors que les négociations à Belém visent à augmenter massivement les flux financiers climatiques, le Réseau IEACF, avec ses nouveaux membres Mauritanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Soudan du Sud, exige une réforme profonde.

Comme le souligne Mauricio Vazquez, responsable des politiques en matière de risques et de résilience au sein du groupe de réflexion ODI Global, «si l’ambition de débloquer 1.300 milliards de dollars supplémentaires à Belém est admirable, nous devons voir une ambition égale pour garantir que les fonds existants atteignent les personnes qui en ont le plus besoin».

Les demandes concrètes du Réseau sont claires: réforme des procédures. Entendez par là la simplification des demandes de financement, des instruments plus flexibles adaptés aux contextes fragiles; le renforcement des capacités à travers un soutien technique pour aider ces pays à monter des projets bancables et gérer les fonds; des mécanismes permettant un accès plus direct des institutions nationales et locales aux fonds, réduisant les intermédiaires et les délais; et enfin, l’orientation vers la résilience à long terme.

Entendez par là la priorité aux projets de long terme renforçant la résilience structurelle (infrastructures, systèmes alimentaires, gouvernance des ressources) plutôt qu’aux seules réponses post-catastrophe. Cela est crucial pour briser le cycle crise-aide-crise et créer un environnement économique plus stable.

Disons que l’exclusion financière aggrave les risques de conflit et sape le développement économique. Asif R. Khan, directeur de la division des politiques et de la médiation au sein du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies, le confirme: «le changement climatique amplifie les pressions qui alimentent les conflits et les déplacements...

Aider les pays à gérer les risques climatiques fait partie d’un effort plus large pour prévenir les crises. Et cela signifie plus que planter des arbres ou installer des panneaux solaires. Il s’agit également d’impliquer toutes les parties de la société... pour renforcer la résilience et favoriser la paix».

L’insécurité climatique est un frein majeur à l’investissement et à la croissance économique dans ces régions. L’accent mis par l’Irlande, par la voix de Neale Richmond, ministre d’État au ministère des Affaires étrangères, sur le fait d’adopter une approche globale et inclusive qui priorise la paix et réduit les besoins humanitaires pour forger un avenir où la paix et la sécurité prospèrent aux côtés d’une planète durable et résiliente est pertinent, mais nécessite des financements alignés sur cette vision.

Ainsi, le communiqué de l’ODI Global et la voix du Réseau IEACF, portée par le Burundi, le Tchad, la Mauritanie, la Sierra Leone, la Somalie et le Soudan du Sud, révèlent une vérité inconfortable: le système actuel de financement climatique perpétue l’exclusion des plus vulnérables.

Ce qui change concrètement pour les acteurs économiques de ces pays, c’est la persistance d’un environnement économique extrêmement risqué, miné par les impacts climatiques non gérés, entravant toute perspective de développement durable et de stabilité propice aux investissements.

L’implication est claire: sans une réforme urgente permettant un accès équitable et simplifié au financement climatique pour l’adaptation de long terme, ces nations et leurs économies resteront prisonnières d’un cycle de vulnérabilité, de dépendance à l’aide humanitaire et d’instabilité, avec des conséquences désastreuses pour leurs populations et une menace pour la sécurité et la prospérité régionales et globales.

La COP30 à Belém sera jugée à l’aune de sa capacité à traduire la promesse de «mettre les personnes au centre» en actions concrètes pour déverrouiller la finance climatique là où elle est le plus vitale. Le temps de l’équité climatique pour les États fragiles est maintenant.

Par Modeste Kouamé