18-02-2025 12:17 - Aide française au développement : 22 millions d’euros dilapidés en Mauritanie (EXCLUSIF)

Off Investigation -

Bras financier de la France à l’étranger, l’Agence française de développement (AFD) a déversé 22 millions d’euros dans un projet visant à développer l’accès à l’eau potable en Mauritanie. Problème : il s’est transformé en fiasco et aurait surtout enrichi de puissants alliés de Paris dans la région.

C’est une terre brûlée de soleil et de désespoir. Nous sommes dans une région du sud de la Mauritanie où pas grand-chose ne pousse, à part les casernes militaires et les checkpoints de gendarmes. Le Sénégal est tout proche, juste de l’autre côté du fleuve, mais c’est un autre monde.

Ici règne la peur, et les populations afro mauritaniennes qui habitent dans la vallée du fleuve Sénégal tremblent sous 40° C à l’ombre. Il faut dire que le pouvoir central à Nouakchott est aux mains de militaires beïdanes, les « maures blancs » comme on les appelle.

Les présidents successifs, tous issus de cette communauté arabo-berbère, n’ont pas hésité à instaurer un véritable racisme d’Etat envers les populations à la peau plus foncée : « un apartheid », nous soutient un membre du parti du principal opposant, Biram Dah Abeid, qui a fait du combat contre l’esclavage (encore répandu dans le pays, malgré l’interdiction officielle) son cheval de bataille.

Lors de la dernière élection présidentielle de juin 2024, une grande ville du sud, Kaédi, s’est soulevée contre la réélection contestée du président Mohamed Ould Ghazouani, un général maure très apprécié des chancelleries occidentales. Quatre gamins y ont laissé la vie, torturés à mort dans un camp de la gendarmerie. A cette ségrégation politique s’ajoute un déclassement économique. Le sud mauritanien est rongé par la pauvreté et la sécheresse. Il n’y pleut qu’une seule chose en abondance : l’aide au développement.

L’aide au développement, une arme diplomatique

La France notamment, a ouvert les vannes et déversé « un pognon de dingue » sur cet Etat en parti mangé par le Sahara. Mais pas que pour les beaux yeux des Mauritaniens en détresse. A Paris, cela fait bien longtemps que l’aide au développement est devenue une arme diplomatique en Afrique. On la gèle quand le régime local nous fait des infidélités avec Vladimir Poutine, comme ce fut le cas au Mali ou en République Centrafricaine.

Mais lorsque les pays africains ne font pas des enfants dans le dos de Macron, c’est « open-bar ». La Mauritanie a longtemps été un allié indispensable de l’Elysée dans la lutte contre le terrorisme (le pays n’a pas connu d’attaque djihadiste sur son sol depuis 2011). Le régime de Ghazouani est d’ailleurs le dernier du Sahel à n’avoir pas tourné le dos à la France, même si nous n’avons jamais eu de base militaire à Nouakchott.

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani avec Emmanuel Macron, le 29 mai 2024 à l’Elysée | Photographie : GEOFFROY VAN DER HASSELT /AFP

Et en retour, nous n’avons pas été ingrats. La toute-puissante Agence française de développement (AFD), dirigée par un très proche de Macron, Rémy Rioux, s’est montrée particulièrement généreuse. Ce bras financier de la France à l’étranger, sorte d’héritier du ministère de la coopération, a fléché 350 millions d’euros à destination de la Mauritanie, sur ces dix dernières années. Avec un projet phare qui devait apporter l’eau potable et l’assainissement à 155 000 habitants de l’Aftout-el-Chargui, une zone en plein cœur de ce sud déshérité et opprimé.

Un projet qui tombe à l’eau

Pour les habitants de l’Aftout el-Chargui, l’AFD a vu les choses en grand. Elle a prêté à l’Etat mauritanien 22,3 millions d’euros (qui ne seront probablement jamais remboursés, tant les annulations de dette envers les pays du sud sont fréquentes) ; tandis que l’Union européenne y est allé de son obole, avec un don de 4,7 millions d’euros. Le projet de construction de réservoirs, de conduites, de châteaux d’eau et de « bornes fontaines », qui doivent permettre aux villageois de se servir directement en eau sur la place du village – les habitations ne disposant pas d’eau courante. Le projet a été achevé en 2020, et pourtant, l’échec est retentissant. Un éléphant blanc planté dans les étendues arides.

De l’eau, il y en a pourtant à foison dans le lac voisin de Foum Gleita. Mais l’or bleu retenue par un barrage n’est jamais arrivé jusqu’aux villages. « Le robinet (construit dans le cadre du projet financé par l’AFD, ndlr) a marché trois jours, et voilà trois années qu’il ne fonctionne pas. Il n’y a aucune goutte d’eau, nous mourrons de soif », confie une habitante de la zone, lèvres sèches et petits yeux pétillants de colère. Elle n’est pas la seule à voir rouge. La fronde de ces Mauritaniens a fini par gronder si fort, qu’une association de la capitale, Transparence inclusive, s’est emparée du dossier. L’ONG, créée par un ancien sénateur en rupture de ban, Mohamed Ould Ghadda, a enquêté et découvert le pot aux roses.

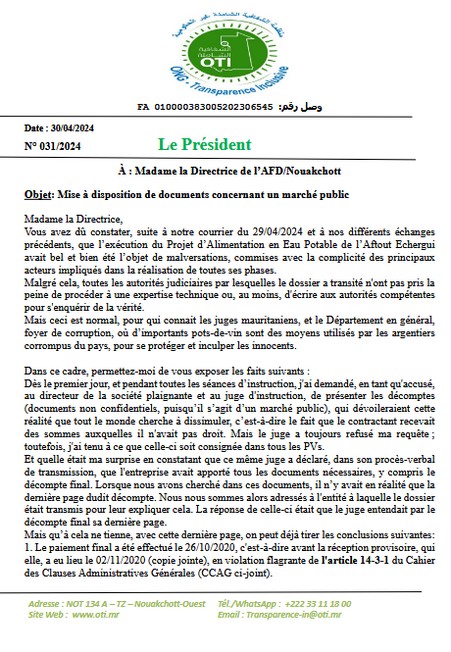

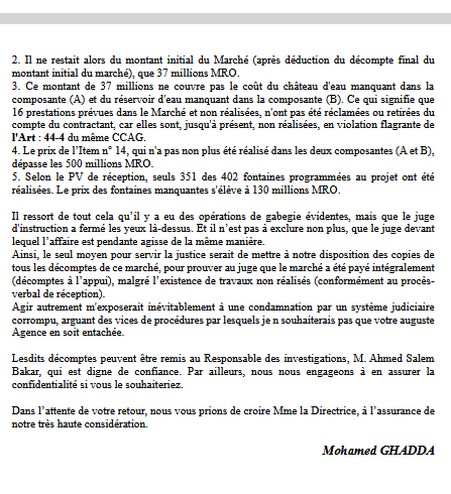

Courrier de l’ONG Transparence inclusive à l’antenne mauritanienne de l’Agence française de développement, du 30 avril 2024.

Selon des documents consultés par Off Investigation et des témoignages recueillis sur place, le cahier des charges du projet n’a pas été respecté, et c’est le moins que l’on puisse dire. Comme un symbole de cette aide au développement qui n’aide pas grand monde… La majorité des « bornes fontaines » construites avec l’argent public français dysfonctionnent ; certaines ne sont même reliées à aucune canalisation. 20 % d’entre elles n’ont carrément pas vu le jour. Pour 1,25 million d’euros, les châteaux d’eau du projet devaient être équipés d’un système de télégestion à distance. Mais ce gadget high-tech a été purement et simplement oublié par les entreprises en charge du chantier. Il faut dire que la télégestion n’avait aucune chance de fonctionner, dans une zone où il n’y a aucune connexion internet et où il faut monter au sommet d’une dune pour espérer passer un appel…

Quand l’AFD dépasse ses propres bornes

Mais malgré ces ratés, l’Agence française de développement a décaissé l’intégralité des fonds prévus, et ce avant même la fin officielle du chantier, en violation de ses règles habituelles de contrôle. Aucune pénalité financière n’a été appliquée, alors que cela aurait dû être le cas pour les fontaines ou les châteaux d’eaux manquants. Cerise sur le gâteau, une rallonge a même été accordée. Un avenant au projet a été signé en 2017, 1,8 millions d’euros qui devaient augmenter la taille des châteaux d’eau à 20 mètres… sauf qu’ils faisaient déjà 20 mètres de haut dans le projet initial !

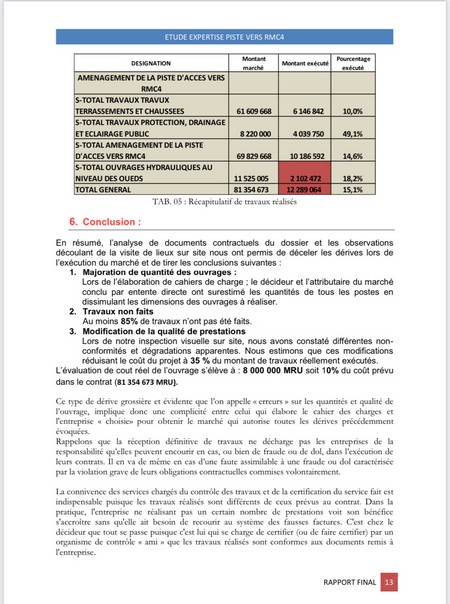

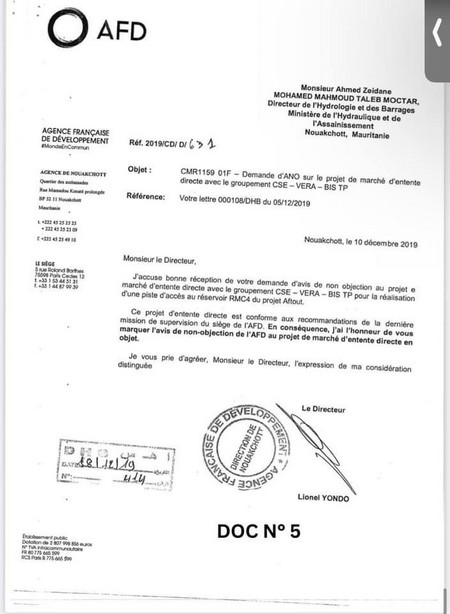

Et début 2020, l’AFD met encore la main au portefeuille. Elle finance un marché, passé par l’Etat mauritanien, sans aucun appel d’offres : deux millions d’euros pour bitumer 300 mètres de piste menant à un réservoir d’eau, au milieu de nulle part. Quand on sait qu’une autoroute française coûte environ sept millions d’euros au kilomètre, on a donc recouvert de béton un chemin de terre au fin fond de la Mauritanie (qui existait depuis des années), pour bon an mal an le même prix qu’une 2×2 voies à travers la campagne française.

La piste de 300 mètres de long dont le bitumage a coûté deux millions d’euros, le 21 décembre 2024 | Photographie : Thomas Dietrich

Selon un rapport d’ingénieurs jamais rendu public et qu’Off Investigation a pu consulter, la chaussée est largement moins épaisse que prévue et gangrénée de malfaçons. On avait même prévu d’installer de l’éclairage public tous les sept mètres le long de la piste ; inutile de dire que les lampadaires n’ont jamais été installés, ils n’auraient rien éclairé dans le désert à part peut-être les grains de sable (mais ils ont toutefois été payés par l’AFD). En somme, le chantier aurait du coûter six fois moins cher, 300 000 euros au maximum, pour une utilité quasi nulle ; le réservoir d’eau que dessert cette piste n’est visité que par de très rares techniciens de maintenance, et le chemin en terre était bien plus que suffisant.

Conclusion d’un rapport confidentiel d’expertise indépendant sur la construction de la piste, commandé par l’ONG Transparence inclusive, en date du 22 mars 2024.

Des millions engloutis dans le désert

On peut se demander pourquoi l’AFD s’est montrée si peu regardante sur l’argent qu’elle jetait dans le désert mauritanien, dont les rares fourrés blondissent en hiver, comme les cheveux d’un ange. La réponse est peut-être à chercher dans l’identité des heureux gagnants du marché : un consortium composé de trois sociétés et qui a non seulement réalisé les travaux d’adduction d’eau, mais aussi ceux de la piste. Bref, qui a raflé la mise.

La première entreprise de ce groupement s’appelle BIS TP et s’avère être la propriété de Mohamed Zine El Abidine, un richissime homme d’affaires mauritanien qui est aussi le patron du MEDEF local (Jeune Afrique, mai 2024) et que beaucoup considèrent comme l’un des grands argentiers du président Ghazouani. C’est BIS TP qui a (mal) réalisé la plus grosse partie du chantier, et qui a donc fait le plus de bénéfices. La deuxième société, la Compagnie sahélienne d’entreprises (CSE), est sénégalaise : elle a remporté de nombreux contrats sous le règne du très francophile président Macky Sall, (Africa Intelligence, octobre 2023) et a participé à la construction du TER de Dakar aux côtés du géant français du BTP, Eiffage. La troisième boîte, Vera Construcciones, a été implantée en Espagne du côté de Malaga… mais a cessé ses activités en 2017, soit trois ans avant l’achèvement du projet Aftout El Chargui.

Le tout-puissant Mohamed Zine El-Abidine, patron du « MEDEF » mauritanien et proche du président Ghazouani | Photographie : Le Courrier du Nord octobre 2022.

En clair, l’AFD a dilapidé des sommes astronomiques au profit d’une entreprise espagnole en faillite et de deux autres africaines, qui se sont surtout distinguées par leur proximité avec des régimes alliés de la France. Peut-on parler de corruption pour les millions surfacturés ou évaporés du projet d’Aftout El Chargui ? Des commissions et des rétrocommissions ont-elles été versées, ce qui expliquerait où est passé l’argent ? L’AFD a-t-elle volontairement fermé les yeux, en laissant notamment un proche du président mauritanien s’en mettre plein les poches grâce à son entreprise, le tout en privant d’eau des dizaines de milliers d’habitants d’une région déshéritée ? Dans un pays comme la Mauritanie qui fait face à une corruption endémique jusque dans les premiers cercles du pouvoir, ces questions se posent avec insistance. Surtout que l’AFD a déjà été pointée du doigt par un rapport de la Cour des comptes en 2020 pour l’absence de transparence dans, entre autres, les études d’impact, l’enquête publique ou les décaissements. La campagne « Publish what you fund », qui publie chaque année un indice évaluant la transparence des organismes d’aide au développement de par le monde, classe l’AFD à une peu glorieuse 35ème place sur 50.

Avis de non-objection de l’AFD au marché de construction de la piste, remporté sans appel d’offres par le consortium BIS TP – Vera – CSE.

L’ONG Transparence inclusive envisage en tout cas de déposer plainte en France, pour ces malversations présumées ; elle pointe la responsabilité de l’AFD, dont les mécanismes de contrôle ont été a minima défaillants, et qui a été bien indulgente dans l’utilisation de ses fonds. Si les sociétés du consortium BIS TP et CSE n’ont pas répondu à nos sollicitations, l’AFD nous a indiqué qu’une « enquête sur le projet Aftout-El Chargui, menée par la cellule investigation de l’agence, était en cours, suite au signalement de l’ONG Transparence Inclusive ». Pendant ce temps, l’eau continuera à manquer dans l’Aftout El-Chargui. Comme si l’aide française au développement ne servait pas tant à sauver les pauvres gens, qu’à enrichir des puissants. Le tout, avec notre argent.

Thomas Dietrich